В ходе исследовательской деятельности учащиеся вместе с педагогом изучали способы выживания в экстремальных условиях в лесу.

Авторы работы:

группа учащихся 2-го и 3-го классов

Руководитель работы:

Зинаида ТОМАШЕВСКАЯ,

учитель начальных классов ГУО «Средняя школа №1 г. Сморгони», Гродненская область

Однажды на информационном часу, делая обзор новостей, мы с ребятами обратили внимание, что в конце лета и в начале осени, с наступлением грибного сезона, ежегодно десятки наших людей теряются в лесах. После такой информации мы задумались, а все ли наши одноклассники и друзья знают лес настолько хорошо, чтобы в случае возникшей опасной ситуации, принять необходимые меры по сохранению здоровья и своей жизни. Поэтому мы решили изучить эту проблему и разработать подробный план действий для тех, кто оказался в экстремальных условиях в лесу. Так родилась тема «Как выжить, оказавшись в экстремальных условиях в лесу?» Выбранная тема нам показалась актуальной и важной. Знание основ выживания для каждого человека обязательно.

Поставили цель: определить способы выживания в экстремальных условиях в лесу.

Для достижения цели были определены задачи:

– провести анализ литературных источников, интернет-информации, материалов периодической печати;

– изучить основные виды растений и животных белорусских лесов и их значение в окружающей среде, создать «Энциклопедию леса»;

– определить основные способы выживания в лесу;

– научиться решать задачи, от которых зависит безопасность человека;

– разработать памятки и рекомендации для учащихся, как выжить в экстремальных условиях в лесу.

Сначала мы провели анкетирование среди учащихся начальных классов, чтобы узнать, что по выбранной теме знают дети. Проанализировав ответы, выяснили, что не все знают, какие леса бывают на территории Беларуси и Сморгонского района. Некоторые не знают всех обитателей и не задумываются об опасностях леса.

Мы изучили информацию из разных источников: энциклопедии, серии книг «Я познаю мир», Интернет.

1 «Какие дивные места: лесов могучих край…»

Проанализировав полученную из разных источников информацию об основных видах растений и животных, населяющих леса Беларуси, и их значении в окружающей среде, мы узнали, что природа Беларуси уникальна. Здесь можно встретить много редких видов растений и животных. В Беларуси 82,8 тыс. квадратных километров занимают леса. Это 39,9 % от общей площади страны.

В белорусских лесах растут 28 пород деревьев и около 70 видов кустарников. Самые распространенные породы деревьев: береза, сосна, ель, ольха, дуб.

Белорусские леса характеризуются разнообразием. Они делятся на три группы: хвойные, лиственные и смешанные. Хвойные леса занимают около 65 % лесопокрытой площади и представлены сосняками и ельниками. Самая распространенная порода в лесах Беларуси – сосна. Береза является второй по распространению породой в лесах Беларуси.

В Беларуси обитает 76 видов млекопитающих, самые распространенные из которых: лось, олень, дикий кабан, волк, бобр.

Также с этим вопросом мы обратились к сотрудникам Сморгонского опытного лесхоза.

Мы узнали, что лес занимает 35 % территории Сморгонского района. Наибольшую площадь занимают сосновые леса.

Собранную информацию разместили на нашем сайте «Энциклопедия леса».

2 Лес и его опасности

Мы узнали, какие опасности могут подстерегать человека в лесу.

Природа бывает не только очаровательной, но и опасной. Поэтому любая прогулка по лесу требует осторожности. Одна из опасностей леса – дикие животные. Поэтому, передвигаясь по глухому лесу, надо стараться производить как можно меньше звуков. Тогда зверь может вас не услышать и пройти мимо. Желательно избегать звериных троп, нор или берлог, густых чащоб, где могут проживать хищники, которые способны осложнить ваше положение, и без того весьма экстремальное.

В лесу можно увидеть много разных растений: у одних красивая листва, у других прекрасный запах, третьи красиво цветут. Если человек ничего не знает о растении, его ни в коем случае нельзя трогать, потому что оно может быть опасным. Летом и осенью в лесу появляются грибы. Но, чтобы их собирать, надо научиться отличать съедобные грибы от ядовитых. Более подробную информацию о некоторых из видов ядовитых растений и ягод, о несъедобных грибах, опасных для человека, мы разместили на сайте «Энциклопедия леса».

Еще одна опасность в лесу – это клещ. Клещи – «смышленые» существа и умеют охотиться. Они устраивают засаду на травинках и на ветках кустарников, которые растут вдоль тропинок. Как только мимо проходит человек или животное, клещ протягивает лапки, цепляясь за жертву. На лапках у него коготки и присоски, что позволяет клещу крепко зацепиться. Не зря существует поговорка «вцепился как клещ».

Вместе с фельдшером нашей школы разработали памятку по соблюдению правил безопасности «Осторожно – клещи!» (Приложение 1).

3 Что нужно знать, собираясь в лес?

Ситуаций, в которых человек остается один в лесу, достаточно много. Он может заблудиться, может сломаться машина, может бежать от опасности и потерять ориентиры. Выжить и выбраться возможно, так как лес сам по себе имеет всё для выживания человека.

Мы провели анкетирование, как необходимо вести себя, оказавшись в экстремальных условиях в лесу. Опрос учащихся и родителей наших классов показал, что только 16 человек (35,6 %) из 45 опрошенных выбрали правильный порядок действий для заблудившихся в лесу. С вопросом, что нужно знать, собираясь в лес, мы обратились к председателю Сморгонского отделения Белорусского общества Красного Креста Е.М.Франюк, которая рассказала нам о деятельности организации и дала необходимые рекомендации, что нужно знать, собираясь в лес.

Первая рекомендация – хорошо подготовиться к походу. Во-первых, с собой должны быть полностью заряженный мобильный телефон, продукты питания и вода, нож и спички. Если у человека есть какие-то заболевания, то он должен положить необходимые лекарства. Также можно взять с собой свисток, его звук слышен на 2–3 км.

Рекомендация вторая. Перед выходом стоит изучить карту местности. В пасмурную погоду специалисты не рекомендуют идти в лес, в такое время там сложнее ориентироваться.

Третье. Перед походом нужно сообщить родственникам, соседям или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, чтобы они могли, в случае чего, начать поиски как можно раньше.

И ещё. Одежду лучше надеть яркую и заметную, обувь – желательно непромокаемую.

Согласно рекомендациям Е.М.Франюк мы составили памятку «Что следует знать, собираясь в лес» (Приложение 2).

4 А если всё же заблудились в лесу?

Мы рассмотрели основной порядок действий и определили способы, которые помогают выжить в природных условиях.

Мы встретились с психологом нашей школы, который акцентировал внимание, если человек заблудился в лесу, злейший враг – это паника, и дал рекомендации, как вести себя в стрессовой ситуации, познакомил со специальными упражнениями, которые помогут успокоиться и побороть страх. Это «Обними дерево», «Терапия криком» (Приложение 3).

Успокоившись, необходимо определить своё местоположение. При наличии мобильного телефона определить своё местоположение можно с помощью специального навигатора или программ-приложений.

Если интернет не работает, то надо сообщить о том, что заблудились, родственникам или спасателям по телефону 112. Максимально точно рассказать, в какое время и каком месте заходили в лес, что видели по дороге – это поможет сузить поиски.

Если телефона нет, то необходимо постараться сориентироваться на местности, прислушаться к окружающим звукам. Наблюдательность и внимание к мелочам – главное в движении по незнакомой местности.

Раз уж вы попали в такую ситуацию – соберитесь. Надеяться, кроме себя, не на кого. Остановитесь и подумайте – откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки. Например, звук работающего трактора слышен за 3 км, собачий лай – 2 км, проходящий поезд можно услышать за 7 км. Думать нужно о том, как выбраться к тому месту, от которого начинается знакомый путь. По пути своего следования надо стараться оставлять ориентиры: это поможет не ходить по кругу.

Ориентирами в выборе пути могут быть следы людей и животных, которые можно опознать по сломанным веточкам, по раздавленным гнилым сучьям, перевернутым и сдвинутым камням, по сдернутому мху. Поиск следов необходим для правильного выбора пути, выхода к населенному пункту, к дороге, реке. Ночью передвигаться по лесу нельзя, лучше заняться обустройством места для ночлега.

Мы составили памятку «Ориентирование в лесу» (Приложение 4).

5 Порядок действий, если вы решили остаться на месте и ждать помощи

Мы определили, чтобы человек мог чувствовать себя относительно нормально, ему необходимы вода, пища, огонь, укрытие. За советом и помощью мы обратились к методисту отдела туристско-краеведческой работы Сморгонского районного центра творчества детей и молодёжи А.А.Буко.

5.1 Укрытие в лесу

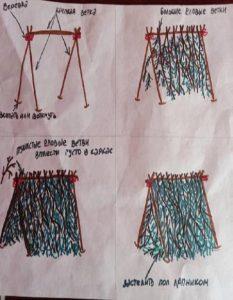

А.А.Буко рассказал, что самое первое, – надо оборудовать укрытие в лесу и показал, как это можно сделать. Начинать оборудовать укрытие лучше засветло, так как вечером времени может не хватить – и спать будет негде. Организуя ночлег, надо позаботиться, чтобы ищущие не прошли мимо – можно повесить на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, чтобы привлечь внимание. Если посчастливилось найти пещеру, то она вполне может стать временным пристанищем, но прежде нужно убедиться, что в ней никто не живёт. Также можно построить собственное убежище.

Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток можно сделать убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов: из веток, елового лапника, травы и листвы.

5.2 Согревание в лесу

Затем надо согреться. Разжечь костёр – лучший способ для согревания. Нам понадобится материал для горения – хворост, сухой мох, измельченные волокна сухих растений, сухие веточки, кора деревьев. Также необходимо знать виды костров, их назначение.

Шалаш – дрова складывают наподобие шалаша или домика. Внизу помещается растопка. На таком костре удобно готовить пищу. Также его используют для освещения.

Колодец – представляет собой четырехугольный костер, сложенный из толстых поленьев. Все внутреннее пространство заполняется хворостом, мелкими дровами, сухой травой и другой растопкой.

Таежный костер – выкладывается на уже горящем костре другого вида или реже запаливается самостоятельно. Все поленья таежного лежат параллельно и таким образом греют друг друга плотно прижатые. Костер очень экономичен, дает много тепла и мало дыма.

Нодья – три бревна: два укладывают параллельно на землю, сверху – третье бревно, а между ними – колышки из влажной древесины.

Звездный костер используют как для обогрева, так и для приготовления пищи. Его складывают из 5–10 крупных бревен. Концы бревен складывают вместе наподобие звезды. По мере прогорания поленья двигают к центру.

В ходе мастер-класса мы познакомились с различными способами розжига костра без спичек: с помощью линзы, с помощью трения, с помощью батарейки и алюминиевой фольги.

Результатом работы стал информационный лист «Виды костров и способы розжига без спичек» (Приложение 5).

5.3 Следующее правило – найти воду

Многое зависит от типа леса. Если лес лиственный и влажный, а почва в нём травянистая, то поиски воды не составят труда. В таких лесах нередки ручьи и источники. Если вы в хвойном и сухом лесу с песчаной почвой, все будет сложнее. Впрочем, и тут выход есть. Следует помнить, что вода всегда течет вниз. Увидев любой спуск, надо двигаться по нему. Обратить внимание следует на следы мелких животных и насекомых – они, как правило, тянутся к воде.

Можно выкопать небольшую ямку руками или при помощи любого подручного «инструмента» – коряги, ветки или камня. Она может быть неглубокой – полметра вполне достаточно, чтобы в ней собралась кружка-другая воды. Если место выбрано верно, то спустя 30–60 минут выкопанная ямка наполнится грунтовыми водами.

Сбор росы также можно назвать одним из самых простых способов раздобыть питьевую воду. В ясную и солнечную погоду добыть воду можно и с помощью обычной травы. Для этого необходимо набить ее в пакет и завязать его узлом, после чего положить на солнце. Спустя некоторое время, благодаря воздействию солнечных лучей, в пакете появится влага, которой можно утолить жажду. Если травы нет, то пакет можно завязать на листьях деревьев.

Полиэтилен – замечательный инструмент для сбора самой лучшей и чистой воды – дождя и росы.

Более подробную информацию мы изложили в наших рекомендациях «Как добыть воду в лесу» (Приложение 6)

5.4 Как продезинфицировать воду в природных условиях?

Если вы добыли воду, то не торопитесь ее пить. Помните – никогда не пейте сырую воду! Не зря ведь в сказке говорилось: «Не пей из копытца, козленочком станешь». Вначале её нужно прокипятить или продезинфицировать.

А как это сделать? Не каждому ребенку под силу развести костер и прокипятить воду, поэтому рассмотрим второй вариант. Это способ, когда в воду добавляются различные предметы и растения природного происхождения, но при этом вода не кипятится. Из растений применяются те, которые являются природными антисептиками и признаны официальной медициной. К ним относятся: ягоды рябины, березовый гриб чага, кора ивы, ромашка, зверобой, брусника, кора дуба, ветки можжевельника и чистотел – они являются хорошими антибиотиками для обеззараживания воды.

Можно использовать обычную марганцовку или йод, которые есть в аптечке туриста.

Мы познакомились, как очистить и обеззаразить воду и отразили в своих рекомендациях (Приложение 7).

5.6 Как найти пищу в лесу?

Рассмотрим нашу предполагаемую еду:

1) Трава. Кислица (заячья капуста). Это трехлистные травинки, похожие по вкусу на щавель, но значительно нежнее. Она богата витамином С, яблочной и фолиевой кислотой. Ее можно есть сырой, и из нее можно варить щи. Это вкусно, полезно, и от кислицы точно не заболеешь.

2) Берёзовый сок. Чтобы добыть берёзовый сок, нужно найти дерево диаметром примерно 35 сантиметров. Проковырять отверстие глубиной 10–15 сантиметров – этого будет вполне достаточно, чтобы насобирать пять литров сока. Берёзовый сок – это чистейшая фильтрованная вода с глюкозой, которой даже можно промывать раны. У берёзы, кроме сока, можно употреблять почки и молодые листья.

3) Корни. Можно кушать корни лопуха, Иван-чая и корни рогоза.

4) Хвоя. Можно есть молодые хвойные веточки, это очень полезно. В небольших количествах хвойные веточки полезны, вкусны, хорошо утоляют голод и полны витаминов.

5) Ягоды. В середине лета в лесу есть земляника, малина, ближе к осени – черника, брусника, клюква. Всё это источники сахара и питательных веществ, и есть их можно в неограниченных количествах. К осени еще появляется рябина, тоже хорошая и питательная ягода.

Правда, с ягодами надо быть осторожнее, и есть только знакомые. И помнить, что некоторые ягоды друг на друга похожи и среди них могут быть ядовитые.

6) Также в лесу можно употреблять в пищу орехи, грибы, но только в том случае, если вы точно уверены, что они не ядовиты.

Собранную информацию мы обобщили и описали, чем можно питаться в экстремальных условиях в лесу в рекомендациях «Возможные способы питания в экстремальных условиях в лесу» (Приложение 8).

Конечно, осталось еще много вопросов, но можно сделать вывод, что, обладая несложными навыками и умениями и не теряя самообладания, выжить в лесу до приезда спасателей можно.

6 Как организуется работа по розыску людей, заблудившихся в лесу?

Мы познакомились с работой поисково-спасательных служб. Рассказать, как организуется работа по розыску людей, заблудившихся в лесу, мы попросили инспектора сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Сморгонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Из рассказа инспектора мы узнали, что сотрудники МЧС и РОВД проходят специальную подготовку по поиску пропавших людей. Кроме этого, в МЧС разработаны специальные мероприятия. В первые сутки пропавших ищут сотрудники с постов МЧС, вместе с ними приезжают сотрудники РОВД. Если поиски продолжаются в течение суток, к ним подключается поисково-спасательная служба, полностью укомплектованная и подготовленная для таких случаев. Если же поиски по-прежнему безрезультатны, к ним присоединяются лесники, волонтёры, население и поисково-спасательный отряд «Ангел».

7 Заключение

Работая по данной темой, мы совместно с родителями разработали онлайн-игры и викторины, подготовили сборник настольных игр, которые разместили на сайте «Энциклопедия леса». О ходе своей работы и полученных знаниях мы рассказали одноклассникам.

Провели повторное анкетирование. Результаты нас порадовали: 41 (91 %) человек из 45 опрошенных определили правильный порядок действий для заблудившихся в лесу.

Образовательные продукты нашего проекта можно использовать в беседах с учащимися, на классных, информационных часах.

В заключение хотелось бы сказать, что выбранная тема оказалась очень познавательной. В процессе работы мы провели встречи с интересными людьми, рассмотрели основные вопросы, получили необходимые знания и навыки по основам выживания в экстремальных условиях в лесу.

В ходе работы нами:

1) составлены рекомендации: «Что следует знать, собираясь в лес», «Как избежать паники в экстремальной ситуации», «Как добыть воду в лесу», «Возможные способы питания в экстремальных условиях в лесу»;

2) разработаны памятки: «Осторожно – клещи!», «Ориентирование в лесу»;

3) полезные советы «Что делать при встрече с животными в лесу».

Кроме этого, мы собрали информацию о видах костров и способах розжига огня без спичек. Практическим путём доказали, что в природных условиях можно очистить воду и сделать её пригодной для питья. Также собрали, проанализировали и обобщили информацию о лесах Беларуси и Сморгонского района, о растениях и обитателях леса, об опасностях в лесу и разместили на сайте «Энциклопедия леса».

Мы пришли к выводу, что заблудившийся в лесу человек может выжить в экстремальных условиях при условии выбора правильных способов действий.

Предложить публикацию

Предложить публикацию