Автор представляет эффективные педагогические находки и пути совершенствования качества преподавания учебного предмета «Русский язык» через использование технологии визуализации при проектировании уроков развития речи и обучении написанию сочинений учащихся 5–9-х классов.

Наталья ЮНИЦКАЯ,

Наталья ЮНИЦКАЯ,

учитель русского языка и литературы

ГУО “Средняя школа № 9 г. Мозыря”,

Гомельская область

Рекомендации к написанию сочинения

При изучении учебного предмета «Русский язык» согласно приложению 4 к «Методическим рекомендациям по формированию культуры устной и письменной речи в учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования» наряду с контрольными диктантами, обучающими и контрольными изложениями и тестовыми работами с 2022 года предусмотрено обязательное проведение обучающих и контрольных сочинений.

Сочинения, как никакой другой вид творческих работ, формируют главное: потребность в самовыражении, сопереживании, умение переносить и связывать знания из разных областей, размышлять над известными фактами и явлениями. Тем самым создаются условия для раскрытия интеллектуальных и духовных возможностей детей при создании текста.

Дети мыслят ассоциациями и образами. Мой опыт работы с текстом на уроках развития речи показал, что одной из эффективных технологий активизации обучения является визуализация учебной информации, образовательное значение которой достаточно велико и отвечает современным требованиям.

Активное развитие информационных технологий повысило роль визуализации: мы не успеваем не только усваивать, но порой даже бегло ознакомиться с потоком информации, приходящим к нам через интернет. И именно средства визуализации облегчают восприятие и помогают нашему мозгу справляться с обработкой сотен терабайт данных.

Многочисленные исследования подтверждают, что:

– 90% информации человек воспринимает через зрение;

– 70% сенсорных рецепторов находятся в глазах;

– около половины нейронов головного мозга человека задействованы в обработке визуальной информации;

– на 17% выше производительность человека, работающего с визуальной информацией;

– на 4,5% лучше вспоминаются детали визуальной информации;

– в 60000 раз быстрее воспринимается визуальная информация по сравнению с текстовой;

– человек запоминает 10% из услышанного, 20% – из увиденного и 80% – из увиденного и сделанного;

– человек выполняет инструкцию на 323% лучше, если она содержит иллюстрации.

Технология визуализации учебного материала основываются на значимости визуального восприятия для человека, ведущей роли образного восприятия в процессах познания и осознания все более необходимой подготовки человека и его сознания к условиям визуализирующего мира и увеличения информационной нагрузки.

Технология визуализации учебной информации – это система, включающая в себя следующие слагаемые:

– комплекс учебных знаний;

– визуальные способы их представления;

– визуально-технические средства передачи информации;

– набор психологических приемов использования и развития визуального мышления в процессе обучения.

Методологический фундамент рассматриваемой технологии составляет принцип системного квантования и принцип когнитивной визуализации.

Системное квантование вытекает из специфики функционирования мыслительной деятельности человека, которая выражается различными знаковыми системами:

– языковыми;

– символическими;

– графическими.

Всевозможные типы моделей представления знаний в сжатом виде соответствуют свойству человека мыслить образами. Изучение, усвоение, обдумывание текста – это как раз и есть составление схем в уме, кодировка материала. При необходимости ученик может восстановить, «развернуть» весь текст. Таким образом на уроке развития речи, на котором используется визуализация, решаются следующие задачи:

– опредмечивание словесного сообщения или предъявление сообщения, которое ребенок должен будет воплотить в форму рассказа или ответа на поставленные вопросы;

– развиваются воображение и фантазия;

– развивается умение подбирать определенные ассоциации;

– развиваются способности учащихся к анализу и сравнению;

– формируются способности делать выводы и логические умозаключения; видеть и проводить аналогии, осознавать и обосновывать свою точку зрения, аргументировать свою позицию;

– развивается критическое мышление, дети учатся связывать полученную информацию в целостную картину о том или ином явлении или объекте.

Принцип когнитивной визуализации вытекает из психологических закономерностей, в соответствии с которыми эффективность усвоения повышается, если наглядность в обучении выполняет не только иллюстративную, но и когнитивную функцию, то есть используются когнитивные графические учебные элементы. Вследствие чего к процессу усвоения подключается «образное» правое полушарие. В то же время «опоры» (рисунки, схемы, модели), компактно иллюстрирующие содержание, способствуют системности знаний.

В школьном образовании всегда применяли и применяют самые разные виды наглядности. Роль их в процессе обучения исключительна. Особенно в том случае, когда использование наглядных средств не сводится к простому иллюстрированию с целью сделать учебный курс более доступным и легким для усвоения, а становится органичной частью познавательной деятельности учащихся.

Методы визуализации использую на различных этапах урока развития речи. Например, на начальном этапе урока при введении новой темы или текста применяю в практике визуальные материалы, такие как картинки, фотографии или видео, чтобы вызвать интерес учащихся и активизировать их речевую деятельность. Визуальные образы помогают учащимся представить ситуацию или объект, что облегчает понимание их смысла и позволяет лучше запомнить новые слова и выражения. В процессе обсуждения литературных произведений или текстов, визуализация служит важным инструментом для стимуляции общения и анализа. Например, использую карточки с изображениями главных персонажей или событий произведения, чтобы помочь учащимся создать свои ассоциации и рассказать о своих представлениях. Визуальные средства также использую для отработки навыков описания предметов, мест или людей, что развивает словарный запас и грамматическую правильность учащихся.

Технология визуального мышления играет важную роль в процессе обучения написанию сочинений по русскому языку, поскольку позволяет учащимся не только лучше понять и представить структуру и содержание текста, но и глубже осмысливать предмет изучения, а также учит думать. Поэтому на уроках развития речи использую несколько методов визуализации:

– интеллект-карты,

– метод вопросительного знака,

– метод KWHL,

– метод фрукта.

Интеллект-карта

Одним из полезных методов визуализации на уроках развития устной и письменной речи учащихся является создание интеллект-карт (ментальных). Ментальные карты помогают упорядочить информацию и собрать образы в наглядную структуру. При этом изображения вызывают более точные ассоциации, чем буквы, поэтому дети лучше запоминают информацию через картинки и иллюстрации. Учащиеся используют карты для организации своих мыслей, создания логической структуры речи и построения связанных аргументов. Ментальные карты помогают учащимся лучше структурировать свои идеи и являются отличным инструментом для развития навыков публичного выступления, аналитического мышления и критического анализа текстов.

Примеры использования ментальных карт на уроках развития речи по русскому языку разнообразны и зависят от конкретной темы или текста, которые изучаются. Ниже представлены несколько примеров использования ментальных карт на уроках развития речи.

1. Описание героя (5-й класс, обучающее сочинение по картине В.Васнецова «Снегурочка»; 7-й класс, обучающее сочинение-описание по сюжетной картине А.Пластова «Первый снег»).

На уроке предлагается учащимся создать ментальную карту для описания героя картины. Учащиеся размещают в центре карты имя героя и от его имени ветвями выводят его характеристики, внешность, особенности характера, важные события, связанные с героем и другую информацию. Это помогает учащимся более полно и организованно изучить героя и затем использовать эту информацию для написания сочинения о нем.

Интеллект-карта по картине В.Васнецова «Снегурочка».

1. Центральный элемент – Снегурочка. Располагается в центре изображения, олицетворяет зиму и снег. Это главный персонаж, символизирующий чистоту и нежность.

2. Вокруг Снегурочки – зимний лес. Представляет собой снежные деревья и снежинки, создает атмосферу красоты и таинственности.

3. Следующий элемент – сказочные персонажи. Изображены вокруг Снегурочки, такие как лесные обитатели – зайцы, олени или птицы, которые приносят ей радость и веселье.

4. На заднем плане – горы и снежные вершины. Символизируют изоляцию Снегурочки от внешнего мира. Также могут выражать ее возможность наслаждаться природой и миром вокруг.

5. Основные цвета – белый и голубой. Белый отражает чистоту, покой и нежность Снегурочки, а голубой – зиму и холод.

6. Эмоциональная атмосфера – магия и волшебство. Картина Васнецова «Снегурочка» воплощает чарующую атмосферу зимней сказки.

Интеллект-карта по картине А.Пластова «Первый снег».

1. Центральный элемент – дети, которые вышли на крыльцо, надели валенки. На девочке – легонькое ситцевое платье, на голову наброшена шаль, на мальчике – ушанка, мальчик – мужичок.

2. Дом: крыльцо имеет две ступеньки, берёза в палисаднике, безлюдная улица, бревенчатая стена без окна.

3. Следующий элемент – ворона. Сидит на развесистой берёзе, вторая ворона – на снегу у палисадника.

4. На заднем плане виднеются сани, которыми, стоя, правит крестьянин.

5. Основные цвета – белизна падающего снега, рядом с палисадником – большое тёмное пятно, грязная лужа.

6. Эмоциональная атмосфера – радость от первого снега, чистота и невозможность остановить время.

2. Сравнение текстов (7-й класс. Тема «Речевые и языковые средства художественного и публицистического стилей»).

На этом уроке учащимся предлагается создать ментальную карту для сравнения двух текстов разных стилей речи. Учащиеся изображают два центральных объекта-карты, каждый представляющий один текст. Затем создают ветви, которые показывают особенности каждого произведения, сходства и различия по структуре, речевым и языковым средствам. Это помогает учащимся определять стиль речи с аргументацией, а также готовиться к суждению и обоснованию своего мнения.

Ментальная карта для текста-рассуждения.

1. Центральная тема – заголовок или главная идея текста.

2. Основные аргументы – разделы или подтемы, которые поддерживают главную идею.

3. Доказательства – факты, статистика, примеры или цитаты, которые подтверждают каждый аргумент.

4. Оппозиционные аргументы – альтернативные точки зрения или возражения по каждому аргументу.

5. Вывод – резюме главной идеи и подведение итогов.

Ментальная карта для текста-описания.

1. Центральный элемент – объект, место или событие, которое описывается в тексте.

2. Детали и характеристики – внешний вид, текстура, форма или внутренние особенности объекта, места или события.

3. Окружающая обстановка – описание окружающей обстановки, включая природу, архитектуру или другие объекты.

4. Эмоциональная реакция – ощущения, эмоции и атмосфера, которые создает описываемый объект, место или событие.

5. Организация описания – последовательность или структура, которая помогает организовать информацию в тексте-описании.

3. Описание пейзажа (5-й класс, обучающее сочинение-повествование с элементами описания «Утренняя (вечерняя) прогулка»; 6-й класс, сочинение по картине В.Бялыницкого-Бирули «Зимний сон»).

На уроке учащиеся получают задание создать ментальную карту для описания пейзажа, который представлен на картине. Учащиеся используют центральный объект-карту, представляющий пейзаж, и добавляют ветви, на которых указывают различные детали и описания пейзажа, такие как природные элементы, цвета, звуки, запахи и настроение. Эта ментальная карта помогает учащимся структурировать свои мысли и подготовиться к устному или письменному описанию пейзажа.

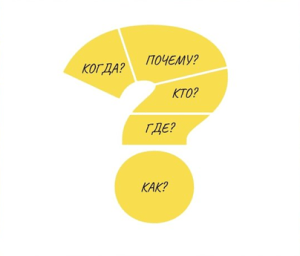

Метод вопросительного знака

Метод вопросительного знака (Когда? Почему? Кто? Где? Как?) отлично работает при работе с текстами публицистического стиля с целью поиска ключевой информации. Я использую его на уроках, посвященных обучению написанию текстов-рассуждений (6-й класс, обучающее сочинение на лингвистическую тему на основе текста публицистического стиля), текстов-описаний (7-й класс, обучающее сочинение-описание характера, внешности человека). Заполнив схему вопроса, дети без труда могут создать текст на заданную тему на основе текста публицистического стиля.

Главная задача, которая решается при использовании на уроке этого метода, – передать настроение, идею, образ, эмоции автора исходного текста.

Метод KWHL

Метод KWHL (развитие визуального мышления) использую при изучении лингвистических тем раздела «Морфология» в 6–7-х классах. Метод существует в разных вариациях, но я использую его в базовом варианте, который представляет собой четыре колонки:

– Что я знаю?

– Что хочу знать?

– Как я могу это сделать?

– Что я узнал нового?

Диаграмма KWHL – это графический органайзер для записи знаний, вопросов и, в конечном счете, вновь полученных знаний по определенной теме. Заполнив таблицу, учащиеся используют полученную информацию для написания сочинений на лингвистическую тему.

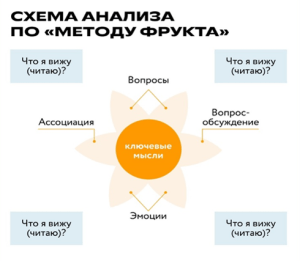

Метод фрукта

Этот метод использую на уроках развития речи по обучению написанию сочинения по картине (6-й класс, сочинение-описание по фотоснимку; 7-й класс, сочинение-описание на основе картины В.Перова «Тройка»).

Работа с картиной начинается с «кожуры» – рисую на доске круг и раздаю учащимся стикеры, прошу каждого написать на своём листочке, что он видит на картине. Приклеиваем записи о получившихся наблюдениях – это и есть первый взгляд на предмет. Затем заполняем внутренний сектор: прошу придумать два вопроса, назвать одну ассоциацию с изображенным и сказать, какие эмоции вызывает сюжет картины. Ещё один внутренний сектор отвожу под вопрос-обсуждение: что необычного в изображении на этой картине? Затем переходим к сердцевине «фрукта»: записываем ключевые мысли о том, что стоит за сюжетом картины и что хотел донести художник.

Стараюсь, чтобы использование методов визуализации на уроках развития речи было адаптировано к возрасту учащихся и уровню их знаний и навыков. Методы интересны и доступны, а это в свою очередь стимулирует активное участие и развитие речевых навыков учащихся.

Таким образом, технология визуализации на уроках развития речи является ценным инструментом, который способствует развитию коммуникативной компетенции, активизации речи и лучшему пониманию текстов. Наконец, визуализация на уроках развития речи способствует более полному и глубокому пониманию литературных произведений, текстов художественного и публицистического стилей. Результаты обучения доказывают, что использование на уроках методов визуализации, связанных с конкретными текстами, произведениями живописи, помогают учащимся визуализировать события, описания и чувства героев, что обогащает их представление о произведении искусства, позволяет лучше интерпретировать авторский замысел и создавать свои собственные тексты.

Использование визуализации на уроках развития речи по русскому языку является эффективным средством, которое способствует активному вовлечению учащихся, развитию их коммуникативных навыков и речевой компетенции.

Предложить публикацию

Предложить публикацию